Cada época tiene la mitología que se merece. La nuestra ha hecho de la juventud su ídolo omnipresente, al que rinde un culto permanente y obsesivo. Parece como si la preocupación esencial de nuestros contemporáneos fuese la de ser jóvenes o, en su defecto, actuar como si lo fuesen. Y es abusando de esta palabra como se engendra la sospecha. Por lo tanto, habría que hacerse sobre la juventud la misma pregunta que Jean Baudrillard se ha hecho sobre lo “nuevo”: ¿Cómo es que hay en realidad tan poca renovación, en un mundo donde todo pretende ser nuevo? ¿Cómo se explica que los valores dominantes que impregnan la mentalidad colectiva de los jóvenes -bienestar, humanitarismo, asistencia, etc.- sean tan seniles, cuando de la juventud se tiene un sentido mágico? ¿Cómo darse cuenta de la paradoja de una sociedad, que pone a la juventud en la cúspide, y que tanto en su ideología como en sus valores, rechaza el gusto del riesgo, del desafío y del combate?

Pero antes que nada, ¿qué significa la juventud? Etológicamente corresponde a la fase de formación del hombre adulto, más exactamente, coincide con el paso de la infancia a la madurez. La fisiología humana conoce durante este periodo, que se extiende aproximadamente desde los dieciocho a los veinticinco años su fase de máximo dinamismo. El hombre, ser de juventud persistente, vive durante esta fase de su existencia deseos de curiosidad y de aventura, que incluso pueden llegar hasta el sacrificio de su propia vida. Y todavía cuando accede a la edad adulta es capaz -lo que le distingue del animal- de conservar estas cualidades juveniles, que son la sed de experiencia y el gusto del riesgo. Esto se debe a que es un ser inacabado.

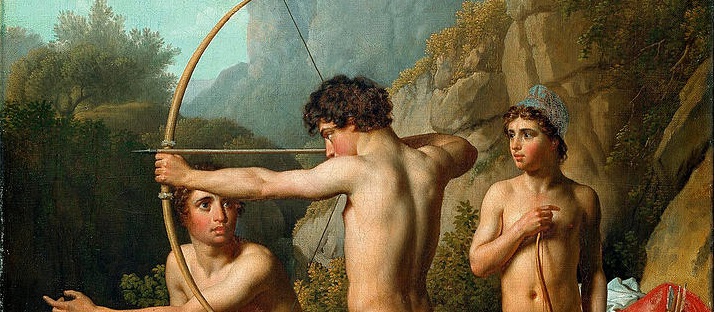

No tiene pues nada de extraordinario en estas condiciones, que numerosas culturas hayan representado “al hombre-ideal” como a un individuo joven. En el Museo del Partenón se puede admirar la edad de los kuroi; y también en los grabados de guerreros chinos de la época Ming. Aún con todo, en las sociedades tradicionales -que preceden a la Revolución Industrial- los hombres accedían más pronto o más tarde a las responsabilidades. No había transición entre la infancia y la edad adulta. En Roma, se pasaba de golpe de la “toga pretexta” a la “toga viril”, con dieciocho años. En la Edad Media, desde el momento en que un aprendiz trabajaba, cualquiera que fuese su edad, quedaba integrado en el mundo de los adultos. Los generales de Napoleón tenían a menudo entre veinte y veinticinco años, exactamente igual que los jerarcas de la batalla de Cunaxa descritos por Jenofonte, que mandaban las tropas de Esparta en el combate. Los valores de la juventud estaban orgánicamente integrados en el conjunto social, al igual que los valores de la madurez y de la vejez, que representaban la reflexión y la experiencia. Los unos contrapesaban a los otros, sin que mediase ningún conflicto.

Evidentemente, la juventud se hallaba presente durante las fiestas tradicionales: pero no según un tipo de edad determinado (en el sentido que tiene hoy, por ejemplo, la “tercera edad”). Se trataba muy a menudo de reunir a los jóvenes en edad de casarse o los que estaban en edad de llevar armas. La juventud significaba todo lo contrario de lo que hoy en día significa: no una segunda infancia prolongada, sino la entrada en el mundo de los hombres, en el mundo verdadero. No existía “la juventud”, pero lo juvenil penetraba en los valores sociales.

Es a partir de la época romántica, y, sobre todo, luego, con la Revolución Industrial, que hace su aparición la juventud, concebida como una clase y como un valor. La extensión media de la duración de la vida obliga a retrasar la edad de la asunción de responsabilidades. Va apareciendo progresivamente una edad intermedia entre la infancia y la vida profesional. En las sociedades tradicionales, con débil escolarización, era la comunidad la que transmitía el saber a los individuos, abarcando todo tipo de edades. Será a partir del siglo XIX, cuando la educación obligatoria y el servicio militar se conjugarán con la familia nuclear para aislar a la juventud de una manera funcional. Y al mismo tiempo se constata que la sociedad inicia un proceso gerontocrático: los empleos se obtienen mediante ascensos y se fijan límites de edad para el ejercicio de responsabilidades.

Desde 1890, las obras que tratan sobre los adolescentes son cada vez más numerosas (cf. Theódore Zeldin, Histoire des passions françaises, Seuil, 1979). La juventud adolescente se

convierte en un valor, con connotaciones aventureras y guerreras. Nace el escultismo, bajo formas claramente paramilitares. El servicio militar obligatorio transforma a los ejércitos europeos en agrupaciones de juventudes nacionales, y no en tropas profesionales de diversas edades. En todas partes se ven eclosionar movimientos juveniles, que llevan uniforme, y que se consideran los portadores de una regeneración social y política. La tendencia se ampliará todavía más, después de la Segunda Guerra Mundial. En los colegios e institutos, la juventud aprenderá a convivir y a distinguirse como categoría aparte.

Entre 1880 y 1910, la literatura comienza a apasionarse por la adolescencia, y los reportajes sobre la juventud se suceden en la prensa: solamente en el año 1912 se cuentan en Francia cinco. Raymond Radiguet y Collette ilustran en sus novelas este culto de la juventud “a la que se puede disculpar de todos los excesos”, y el propio Montherlant señala en 1926 la aparición de un nuevo fenómeno, el “adolescentismo”, nuevo rival del feminismo. Mientras tanto nace el culto del deporte y del olimpismo, apoyado en una exaltación de la juventud, a menudo entendida, lo que es más fascinante, como la portadora de una renovación pagana. Para liberar a la juventud del yugo burgués de la familia, Gide lanza su famoso: “Familias os odio”, y los regímenes totalitarios nacientes en Rusia, en Alemania, en Italia, en Grecia y en Hungría se consideran todos como “dictaduras de la juventud”…

La modernidad de las nuevas técnicas, tanto la de los pioneros de la aviación como la de los héroes de la velocidad automovilística, se interpreta como asunto de la juventud, al igual que -no sin cierta paradoja- el deseo de vuelta a la naturaleza, perfectamente ilustrado por movimientos como el Wandervogel en Alemania. En ambos casos, se da el mismo impulso de pureza salvaje y agresiva, la misma reivindicación de que la juventud revista un carácter guerrero y creador olvidado por el mundo burgués. Pero una inversión del sentido se produce, grosso modo, después de la Segunda Guerra Mundial. Progresivamente, al “adolescentismo” le sucede la era de los teenagers. La juventud “sucumbe” ante el mercantilismo: a nivel ideológico y discursivo es asimilada, pero a nivel de los hechos, los valores juveniles se vienen abajo. Ser joven ya no significará dar su vida por una causa, sino consumir una “subcultura” fabricada para los jóvenes. De manera parecida a sus ejércitos, funcionales y burocráticos -a pesar de su reclutamiento juvenil- las sociedades occidentales se van a dedicar a domesticar a los jóvenes, utilizando el dinamismo formal de la idea de juventud de la preguerra. Dos movimientos paradójicos se observan a partir de los años cincuenta: la juventud pierde sus organizaciones, sus instituciones, juzgadas, a menudo, como demasiado “militares” por la sociedad de consumo; pero la ideología exalta más que nunca a la juventud, en tanto que franja social provista de derechos (se denuncia el “racismo contra los jóvenes”), y de una cultura propia, la de los teenagers, de inspiración americana. La juventud se convierte en un sucedáneo del proletariado y los epígonos de la Escuela de Frankfurt lanzan el tema de la lucha de generaciones. De una parte, la sociedad se individualiza, y la juventud organizada, físicamente desaparece. De otra, la ideología y la cultura construyen lo que no es más que un simulacro de juventud.

GUILLAUME FAYE: “Les héros son fatigués”, Eléments núm. 43 (octubre-noviembre 1982), pp. 13-17.

Publicado en: https://guillaumefayearchive.wordpress.com/2010/09/23/los-heroes-estan-cansados/